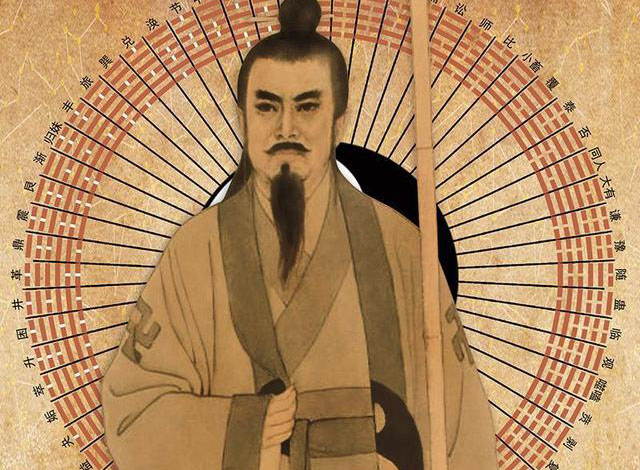

曾文辿

曾文辿(約854年–916年?),字繼輿,號逸真,是唐末五代時期著名的堪輿學家(風水大師),被后世尊為“楊曾廖賴”四大風水祖師之一(與師父楊筠松、師兄弟廖瑀及后學賴布衣并列)。他一生追隨楊筠松,傳承并發(fā)展了形勢派風水理論,對中國風水文化影響深遠。

一、生平與背景

出身與師承

曾文辿出生于江西贛州雩都(今于都縣),早年精通經(jīng)史,志向科舉。

因戰(zhàn)亂放棄仕途,偶遇楊筠松(人稱“楊救貧”),被其風水造詣折服,拜師學藝,成為楊筠松的首席弟子。

隨師遷居江西贛州,以堪輿之術濟世,足跡遍及贛南、閩西、粵北等地。

歷史背景

唐末黃巢起義(875–884年)導致中原動蕩,楊筠松攜宮廷風水典籍南遷贛南,曾文辿在此背景下繼承并傳播風水理論,使贛南成為形勢派(亦稱“贛派風水”)的發(fā)源地。

二、經(jīng)典著作與理論貢獻

曾文辿的著作多托名或與師合著,核心思想圍繞“形勢派”風水:

《青囊序》

風水學核心經(jīng)典,以歌訣形式闡述龍、穴、砂、水、向的辯證關系,強調(diào)“山水交媾”的自然格局。

名句:“楊公養(yǎng)老看雌雄,天下諸書對不同”——點明楊筠松風水理論獨樹一幟。

《陰陽問答》

以師徒對話形式解析風水要義,現(xiàn)存版本可能經(jīng)后人整理,但被視為曾文辿思想的重要載體。

《尋龍記》《八分歌》

系統(tǒng)論述尋龍點穴的實踐方法,指導如何察山勢、辨水口、定吉穴。

理論核心:

重形勢、輕理氣:主張通過觀察山水走向、形態(tài)判斷吉兇,反對過度依賴羅盤方位推算。

人道合于天道:強調(diào)風水需順應自然,追求人與環(huán)境的和諧共生。

三、傳說與民間故事

拜師奇緣

傳說曾文辿初遇楊筠松時,楊以“一碗米飯”考驗其心性。曾文辿見飯中摻沙卻不抱怨,楊感其質樸,收為弟子。

三僚村開基

楊筠松命曾文辿、廖瑀各攜一枚雞蛋選址定居,約定“蛋破之處即居所”。曾文辿行至江西興國三僚村時蛋破,遂定居于此,使三僚成為“中國風水第一村”,曾廖兩姓世代傳承風水術。

點穴神跡

相傳曾文辿為母親擇墓時預言:“此墓八代后出一宰相”。其后裔曾敏行(北宋)官至宰相,被認為應驗其風水預言。

仙逝傳說

據(jù)《贛州府志》載,曾文辿暮年于雩都藥口壩坐化,遺言弟子將其葬于壩中“五虎下山”吉穴,并預言此地“萬代王侯”之象。后明初贛州知府盧浚在此建壩,果成一方重鎮(zhèn)。

四、歷史影響與地位

傳承楊公學說

與廖瑀共同整理楊筠松理論,使形勢派風水體系化,奠定后世“贛派風水”根基。

推動風水民間化

將宮廷風水術轉化為實用技術,主張“扶貧濟世”,推動風水文化在民間的普及。

后世尊崇

明清風水典籍多引曾文辿學說,三僚村曾氏宗祠至今供奉其像,每年舉辦風水文化節(jié)。

其理論影響遠及日本、朝鮮、東南亞等地,成為東亞風水文化的重要源頭。

五、爭議與考辨

生卒年存疑

史料記載模糊,生卒年多為后世推測,活動時間集中于唐末至五代初。

著作真?zhèn)?/p>

部分署名曾文辿的文獻可能為宋元時期托名所作,但內(nèi)容高度契合其理論體系。

傳說與史實

民間故事多含神化色彩,反映其文化象征意義,需結合史料辯證看待。

結語

曾文辿作為中國風水史上的關鍵人物,其生平雖籠罩傳說色彩,但其學術貢獻與歷史影響毋庸置疑。他與楊筠松共同開創(chuàng)的形勢派風水,強調(diào)“天人合一”的生態(tài)智慧,至今仍深刻影響著中國傳統(tǒng)建筑、聚落規(guī)劃及文化景觀的營造理念。若欲深入探究,可考據(jù)《地理正宗》《四庫全書·子部術數(shù)類》及贛南地方志書,或訪三僚村實地感受其文化遺存。